Если автомат висит на стене. Z-мобилизация может уничтожить российский театр, но не поможет взять Бахмут - «Мнения»

Олег Пшеничный

редактор The Insider

«Театры с их заведомо либеральной атмосферой жизненно важны для нас,

поскольку удовлетворяют потребности определенного зрительского сегмента

и гарантируют, что такие люди остаются под нашим прочным контролем».

Райнер Шлёссер, начальник театров в Третьем рейхе

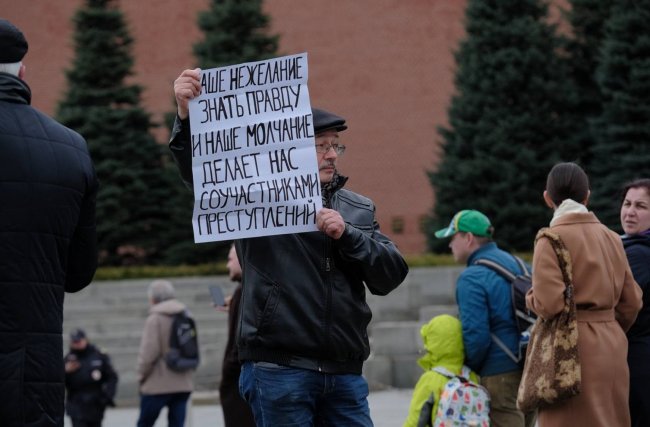

Актер Русского драматического театра в Улан-Удэ Артур Шувалов (на фото выше), прямо на сцене вскрывший себе вены канцелярским ножом, говорит в интервью: «Театр пытаются превратить в инструмент пропаганды, в функцию, которая поддерживает политику государства, а актеров используют как болванчиков. Но театр не должен быть направлен на пропаганду. Театр — это зеркало, которое должно показывать проблемы общества». Через год после начала войны эти слова могут показаться наивными. Какие еще «проблемы общества», если страной руководит военный преступник, и страна ведет невиданную по жестокости и цинизму агрессивную войну?

Однако самим своим поступком актер взорвал атмосферу и в своем театре, и в городе, показав, что общество не монолитно закатанная в асфальт толпа молчаливых анонимов. Шувалова поддержали коллеги — через несколько дней троих из них с полицией выгнали из здания театра, когда они хотели посмотреть премьеру собственного театра с московскими артистами. История противостояния актеров и нынешнего Z-худрука длится год, после того как из театра за открыто антивоенную позицию изгнали настоящего худрука, Сергея Левицкого. Актеры и тогда не смолчали, требуя объяснить профессиональные причины увольнения режиссера, при котором театр впервые за много лет попал в лонг-лист «Золотой маски» и был приглашен на несколько театральных фестивалей. А накануне 9 мая Шувалов своими руками убрал баннеры с буквами V и Z, установленные перед театром (причем интересна непосредственная причина — московский театральный критик, эксперт «Золотой маски» сказал, что не придет смотреть премьеру, если увидит на театре милитаристские символы).

Вскрывший вены актер взорвал атмосферу и в своем театре, и в городе

Нужно отдать должное московскому критику, которого по понятным причинам лучше не называть. Но в остальном понятно, что влияние Москвы на региональные театры совершенно другое: из Минкульта приходят не только циркуляры на специфическое оформление театров, но и цензурные списки, кадровые решения и указания отрядить актеров в агитбригады, прославляющие «спецоперацию» на оккупированных территориях (Шувалов от этого прямо отказался, при том, что его зарплата, как он сам говорил, в лучшем случае не превышает 26 тысяч рублей в месяц, но многие, замученные нищетой и безработицей, соглашаются).

Разгром российского театра к годовщине начала войны подытожил в своей хронике журнал «Театр» (официально закрытый в России). Свои должности покинули десятки худруков ключевых театров, ведущие актеры или ушли сами, или были изгнаны из театров, многие уехали за границу, постановки нескольких драматургов и режиссеров запрещены, а если даже не запрещены, то их имена вычеркиваются из афиш и программок, некоторые признаны «иноагентами», на них заводятся административные и уголовные дела. Это десятки имен и названий.

Что же предлагаетcя взамен всего изгнанного и запрещенного?

В основном — упомянутые командировки агитбригад и отдельных театральных деятелей в Донецк, Луганск и Мариуполь, Z-оформление фасадов. В числе «творческих достижений» — огромные по масштабам российские гастроли донецкого музыкально-драматического театра со спектаклем «Я Zнаю праVду», заключение театрами договоров о сотрудничестве со Следственным комитетом и Министерством обороны. Фронтмены театрального Z-движения — актеры Евгений Миронов, Полина Агуреева, Владимир Машков (кажется, окончательно сошедший с ума), Сергей Безруков, Ирина Апексимова, Дмитрий Певцов, а также погибший в автокатастрофе при отправке «помощи Донбассу» актер и режиссер Сергей Пускепалис.

Хотя большинство «мероприятий» имеют анонимно-бюрократический характер (типа сбора денег и «поездок агитбригад»), а из «творческих достижений» за год предъявлен донецкий спектакль (найти независимые рецензии на который не удалось, как и данные о зрительском успехе), а также телевизионные вопли на Красной площади бывшего актера Охлобыстина «Гойда!», надо признать, что мобилизация всероссийски признанных имен именно в театре кажется более успешной, чем в остальной индустрии «культуры и искусства».

Мобилизация признанных имен в театре более успешна, чем в остальных сферах искусства

Театры заливают деньгами, при этом публика раскупает билеты на любой спектакль (не в пример пустым кинозалам), а контроль Министерства культуры за кадровой и репертуарной политикой крайне пристальный.

Казалось бы, чисто арифметически количество театральных зрителей в стране не так велико и физически ограничено количеством театральных мест, но политическое руководство спинным мозгом чувствует — театр, где происходит живое действие здесь и сейчас, — это традиционный нерв столичной и вообще городской жизни еще со времен оперы «Жизнь за царя!».

Если для Ленина важнейшими искусствами были кино и цирк, то Сталин никогда не забывал о театре, занимался микроменеджментом, ходил на спектакли, копался в репертуаре, принимал участие в судьбе отдельных драматургов, театров и всего цеха (похоже, руководство зрелищными искусствами и литературой его занимало больше, чем занятие скучной и неблагодарной экономикой, которой всё никак не помогали ни марксистские теории, ни репрессии).

Если для Ленина важнейшими искусствами были кино и цирк, то Сталин никогда не забывал о театре

Даже пожилой и глубоко больной Леонид Брежнев в 1981 году лично вместе с членами политбюро посещал мхатовскую премьеру спектакля «Так победим!» с Калягиным в главной роли (по воспоминаниям, при выходе Калягина на сцену Брежнев спросил Черненко: «Это Ленин? Надо его поприветствовать?» На что тот, не повернув головы, громко отрезал: «Не надо»).

И это не сугубо отечественная история. В недавно переведенной на русский язык книге Николаса Старгардта «Мобилизованная нация. Германия 1939–1945» рассказывается о театре в Третьем рейхе:

Гитлера с Геббельсом ничто не спасло ни от бомб союзников, ни от танков Сталина, содеянное в конце концов привело их к ампулам яда, а их верных соратников — к Нюрнбергу. Если честно, мне и сейчас непонятно, как изгнание Левицкого из театра в Улан-Удэ, Назарова из МХТ, а Лии Ахеджаковой из «Современника» поможет «второй армии мира» взять Бахмут или хотя бы улицу Чайковского там.

Гитлера с Геббельсом внимание к театрам не спасло ни от бомб союзников, ни от танков Сталина

При Сталине актеры и выбрасывались из окна от страха ареста, как Владимир Яхонтов, и отправлялись на долгие сроки в заключение или ссылку в Сибирь, как Георгий Жженов. Но стоило помереть самому Сталину, стоило стране оттаять в оттепели, с появлением «Современника» и Театра на Таганке театры вышли на авансцену поиска смысла, творческой (полу)свободы и даже фронды.

При Андропове это кончится новым разгромом и временной эмиграцией Юрия Любимова, но уже в перестройку одним из главных не только культурных, но и общественных феноменов было движение самодеятельных студий и любительских театров, из которых вышли многие звезды и даже классики нового поколения.

Сейчас вынужденные уехать за границу звезды театра не вычеркнуты, не отменены и не забыты. Анатолий Белый с моноспектаклем «Я здесь» 20 раз выступил в Израиле и теперь едет с гастролями по Европе. Александр Филиппенко с аншлагом вышел на сцену в Риге в читке пьесы «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». Артур Смольянинов — новая звезда проекта «Гражданин поэт» и тоже выступает в европейских столицах. Это только три примера и только актеры (для таких режиссеров как, например, Крымов и Серебренников, потребовалась бы отдельная колонка).

Вынужденные уехать за границу звезды театра не вычеркнуты, не отменены и не забыты

Критик Алексей Киселёв еще в ноябре пытался «сосчитать» стремительно растущую российскую театральную диаспору в мире: «Максим Диденко — в Берлине, Тимофей Кулябин — в Софии, Семён Александровский — в Тель-Авиве, Дмитрий Крымов — в США. Режиссер Илья Мощицкий ставит спектакли в Ереване, продюсер Юрий Шехватов консолидирует российских театральных эмигрантов в Алматы, авторка кроссдисциплинарных проектов Вика Привалова — в Тбилиси, лучшая постановщица театра для подростков Полина Стружкова — в Таллинне».

И вот, изгнанного из Улан-Удэ Сергея Левицкого принял Казахстан, и он работает в Театре юного зрителя в Алматы.

Актер Артур Шувалов, как сотни и тысячи актеров и режиссеров, остается дома и продолжает свое интервью:

Очень хотелось бы написать здесь о независимых театрах в России, которые, порой кочуя со сцены на сцену, по-партизански арендуя площадки, и выступая даже на улицах и в переходах, продолжают свою работу вопреки всему. А также об актерах и режиссерах в государственных театрах, позволяющих себе отнюдь не рабское, хотя и подцензурное поведение, что мы уже проходили при «совке». Но это значит составлять «расстрельные» списки для госпожи Любимовой, Роскомнадзора и видного театрала Бастрыкина. Увы.

* * *

Ни географические границы, ни больные фантазии чиновников, ни цензура и пропаганда, ни уголовные дела не смогут изменить законов термодинамики ни в искусстве, ни в человеческой жизни. Всё это история проходила много раз, еще со времен запрета мистерий в средневековой Европе и полного запрета театра в Английской республике в XVII веке.

Автора спектакля «Я Zнаю праVду» и сейчас-то не помнит и не знает почти никто. Артура Шувалова, по крайней мере, в Бурятии запомнят надолго.

И будьте в курсе первыми!